| 鹧鸪戏 | |||

| |||

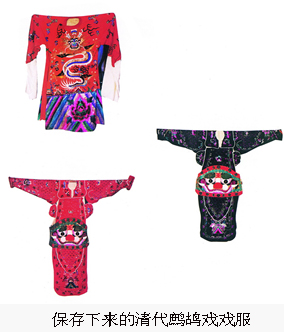

据崂山碑志载:清乾隆年间,有带发尼姑在崂山云海庵出家。在长期的修行中,从鹧鸪鸟的鸣叫中悟出了一种声腔,用来抒发自己的情感,众人听后交口称赞,在传唱过程中逐渐演变成为鹧鸪调——鹧鸪戏的雏形。为了将鹧鸪戏传承下来,该尼姑来到孙家庄(该庄后改名为上河村),每天在槐荫树下传授此戏。孙兆初及当时的部分村民即成为第一代传人。 后来的鹧鸪戏传人继承了前代艺人的唱腔和表演形式,进一步更新了服装,增加了演出道具,使鹧鸪戏成为一种具有地方特色的戏种,到第四代班主孙继康时达到高峰。与淄博五音戏被并称为“姊妹剧”。新中国成立以后,鹧鸪戏有了较大的发展,出现了许多才艺俱佳的演员。到第7代传人时,重新创作和排演了十本连台戏《姜太公》等。 鹧鸪戏全国研讨会 鹧鸪戏的服装、化妆、表演形式、念白等既有地方特色,又吸取了京剧精华。音乐伴奏以打击乐为主。鹧鸪戏有15个曲牌,主要剧目有《胭脂》《采茶案》《太公传》等50余部。鹧鸪戏的每一句唱腔的中间都带有拖腔,拖腔有悲调也有喜调,如同鹧鸪鸣叫,十分婉转动听。鹧鸪戏最初唱的是民间小调,后来发展成小戏种,内容以小戏为主,后来吸收了京剧等大戏的精华以后,开始排演《穆桂英征南》《太公传》等大戏,成为独具风格的品牌戏种。 鹧鸪戏的鹧鸪戏是非常贴近其流传地域环境的一个戏种,保持了原始自然的本色,起源于自然声音的鹧鸪戏,与京剧精华的密切融合,成为一种独具特色的戏种,对研究中国音乐、戏曲、方言、文学等方面具有重要的价值。 2000年, 淄博市鹧鸪剧团成立。目前,该剧团年轻演员缺乏,老演员心有余而力不足,亟待传承与发展。 鹧鸪戏表演 | |||

| 【打印本页】【关闭窗口】 |

鹧鸪本来是一种鸟,叫声婉转悠扬。鹧鸪戏就是模仿鹧鸪鸟的叫声而表演的一种民间稀有剧种,产生于清朝乾隆年间,已有300多年的历史。2000年4月20日,全国稀有剧种鹧鸪戏研讨会在鹧鸪戏的起源地——淄博市临淄区朱台镇的上河村召开。2006年12月,鹧鸪戏被山东省政府公布为山东省第一批非物质文化遗产。2011年6月10日,在国务院公布的第三批191项国家级非物质文化遗产名录中,鹧鸪戏榜上有名。

鹧鸪本来是一种鸟,叫声婉转悠扬。鹧鸪戏就是模仿鹧鸪鸟的叫声而表演的一种民间稀有剧种,产生于清朝乾隆年间,已有300多年的历史。2000年4月20日,全国稀有剧种鹧鸪戏研讨会在鹧鸪戏的起源地——淄博市临淄区朱台镇的上河村召开。2006年12月,鹧鸪戏被山东省政府公布为山东省第一批非物质文化遗产。2011年6月10日,在国务院公布的第三批191项国家级非物质文化遗产名录中,鹧鸪戏榜上有名。